Nací, crecí y viví para ser libre, pero mi muerte se convirtió en un espectáculo de gritos, sangre, tortura, lujuria y depravación, nada que se le parezca a la muerte digna que tiene que tener cualquier ser vivo.

Las campiñas verdes que me invitaban a corretear, a rezongar y, por qué no voy a decirlo, a retozar con las vacas que merodeaban coquetas a mi alrededor, son una nebulosa en mi mente, un recuerdo frustrante y desolador en estos momentos de tristeza. Ahora, ahora que cuelgo en este gancho carnicero veo a mis destripadores sonreír mientras rajan mi estómago y desparraman mis tripas por el suelo.

Me despojaron de las orejas y de mi hopo abundante en pelo, ese rabito que movía y lucía tan lustrosamente espantando moscas y moscones mientras me sentía el rey de los campos y praderas. No me pregunten cómo ni por qué, pues eso ya no me importa, solo sé que me arrancaron la vida y la libertad.

Yo nunca quise hacer daño, solo luché por vivir, por seguir respirando el aroma de la hierba recién mojada, por seguir bañándome en la luna llena de noches fosforescentes, amor de toro y luna, ese que dio lugar a poesías y canciones. Pero creo que estoy dando muchas vueltas y seguramente les aburro con tanta perorata, aunque si disponen de unos minutos, esos que me faltan para dejar de ser tan bravo, quizá pueda explicarles cómo he llegado hasta aquí, a esta situación tan desesperada y aparatosa.

Me vinieron a buscar una mañana muy temprano. Mi hocico me decía que ese día no iba a ser como los que estaba acostumbrado a vivir en aquellos inmensos campos de verdes pastos y rabos sugerentes, allá, en la lontananza, donde enredaba a mis anchas.

La brusquedad del traslado me hizo presagiar que algo extraño iba a suceder, algo que me llevaba a un destino fatal. Claro está que yo, siendo un toro bravo y de casta como soy, me resistía a que me impusieran otra voluntad que no fuera la mía y, por qué no voy a decirlo, si la madre naturaleza me había dotado de estos cuernos y de esta fuerza descomunal, ¿cuál sería la razón para no usarlos legítimamente?

En mi inocencia animal nunca embestí con engaño, nunca utilicé artes ni artimañas traicioneras. Quizá esa fue mi perdición, pues inmediatamente me dí cuenta que perdería la partida desde el momento en que sentí el puyazo que me hizo sangrar por primera vez en mi vida. Ese bípedo que conocía de lejos y que nunca entró en mi territorio, ahora me zarandeaba acostumbrado a jugar con mentiras y ardides, con saña y sadismo. Mi desesperación y mi agobio iban creciendo con cada golpe que recibía, con cada deshonra que me infringían.

Todo sucedió rápidamente, aunque el sufrimiento que aún arde en mis vísceras parece como si quisiera permanecer adherido a mi cuero negruzco toda la eternidad, como savia pringosa de árbol mortecino. Ahora, destripado, desorejado y humillado solo espero el estoque final, pues en la euforia de la celebración sanguinaria de mi muerte tortuosa, se olvidaron de rematarme definitivamente, de acabar con mi agonía y me engancharon a cuatro mulos malolientes y aquí me dejaron, colgado como un pendejo, para ser testigo y consciente de cómo unos eunucos pendencieros descuartizan a este toro bravo que una vez fui, con tan malas habilidades y mañas que aún sigo vivo para relatarles esta desgracia.

Sigo dando vueltas y vueltas, pero como les decía al principio todo fue confuso. En mi furia desatada, entre bastonazos, pinchazos, trancazos y la oscuridad del cajón en el que me metieron, se abrió un portón al que presto me lancé como un loco, viendo en aquella abertura el escape a mi infortunio, lleno de miedo y agonía. Si amigos, no se lleven a engaños, pues aunque ahí me vean tan pesado y voluminoso, mis delgadas patas pueden llevarme raudo como el viento, veloz como un soplo. Para que vean que no les engaño pueden preguntarle a la “vaca chicuelita”, que aunque corría y corría nunca escapaba a mis envites amorosos, a la cual hice retozar tantas veces en un tolón - tolón de placer sin igual.

Pero allí estaba yo, corriendo como poseso sin encontrar esquinas ni recovecos, en aquel lugar circular que más bien me parecía una cárcel, entre gritos y destellos que aparecían y desaparecían como de la nada.

Me cansé prontamente, pues no caí en la cuenta que para entonces había perdido mucha sangre. Nunca imaginé que aún me quedara tanto y tanto de ese líquido en el cuerpo; elemento espeso que derramé a raudales por todos los agujeros que me abrieron. La vomité por la boca, la expulsé por la corcova, cayó por donde no sabía que podía derramarla y no la eche por el meato porque en la tragedia de mi muerte me resistía a comportarme como indecente. Aunque, ay de mi, hubiera echado hasta el mondongo si con ello me hubiera garantizado la huída de mis verdugos torturadores y los agravios matariles que me dieron.

“Olé, olé…” Sonido inocuo y cochambroso ¿Qué era ese griterío que resonaba en mis oídos? ¿Qué clase de bestias irracionales me rodeaban? ¿Qué podía haberles hecho yo? A aquello le llamaban fiesta, arte, diversión y yo era el invitado principal, aquel al que no habían pedido opinión, el bufón del reino al que iban a tronchar morcilleramente.

Me pusieron ante un muro y lo embestí, pues como ya dije esa es mi naturaleza, pero esta vez actué más por el miedo que empezó a embargarme que por el poderío de toro bravo. Una y otra vez, una y otra vez y así hasta cuatro veces retorcieron sobre mí una pica de dimensiones descomunales. Un dolor irresistible se agarró de mi lomo dejándome casi sin sentido. En el cuello, delante de la cruz se había abierto una brecha de 14 centímetros de profundidad y 40 de extensión por la que emanaba la sangre que aún quedaba en mi cuerpo como efluvio de fuente matutina, agotando más si cabe mis fuerzas, penetrando y perforando un pulmón, que me desangró hasta límites incomprensibles, destrozándome los músculos del trapecio, del romboideo, del espinoso y semiespinoso, de los serratos y transversos del cuello, lesionándome, además, los vasos sanguíneos y los nervios.

Hecho una piltrafa, no por ello iba a dejar de demostrar mi valor y mi entereza y entre pases de capote y de muleta iba camino a un final anunciado, ya a estas alturas, deseado. Pero que equivocado que estaba si creía que la muerte presta iba a acudir en mi auxilio y a acabar este tormento. Afilados arpones de 8 centímetros empezaron a clavarme en el mismo sitio ya dañado, evitando que la hemorragia desbocada diera una tregua a este cuerpo tan maltrecho. El roce de la muleta, el movimiento y el peso de las banderillas prolongaron el ahondamiento y el destroce de las heridas internas, desgarrándome los tejidos y la piel que una vez lucí tan lustrosamente.

Delante de mí se pone ese Pavo Real, sacando pecho, creyéndose tan valiente y un gran artista, pero ya a estas alturas me da igual, solo le pido que haga penetrar el acero frío en mí cuanto antes. Pero su bravata machista parece que no tiene límites ni final. Si pudiera levantar la cabeza y seguir embistiendo, pero mi columna vertebral está desgajada y malherida.

Finalmente, me atraviesa con 80 centímetros de espada que me destroza el hígado, los pulmones, la pleura y la arteria mayor, lo que hace que vomite sangre a raudales por la boca y la nariz. Me tambaleo y busco por última vez una salida que me lleve a mis verdes prados, al barro fresco y seductor que se forma después de esas lluvias otoñales y que me empapaban por entero. Y mientras busco la puerta por la que me hicieron entrar en este ruedo de muerte, me apuñalan en la nuca, una y otra vez, hasta que caigo en la arena mojada por mi propia sangre.

Un matarife, cateto y analfabeto me secciona la médula espinal, bueno, o eso intenta, porque en su incompetencia no ha conseguido seccionarla y aquí estoy como les dijera, vivo y consciente todavía, siendo arrastrado por estos mulos, entre vítores, gritos y alaridos camino al gancho del descuartizamiento.

Ustedes me perdonen si estas fotos que les muestro son desagradables e hirientes para la sensibilidad, pero es la historia de mi existencia y aunque no pretendo hacerles cambiar de hábitos y costumbres, quería hacerles partícipe de mi vida y de mi muerte, pues dicen que en la verdad no hay traición ni engaño siendo esta mi realidad que es la única que tengo.

Ahora me despido de ustedes, pues ya la agonía ha llegado a su fin y vuelvo a mis campos serranos que un día me vieron nacer y crecer en libertad.

Fuentes Fotos: www.torosdelidia.org y www. taringa.net

Juancarí oye un rugido detrás de él. El corazón le palpita de forma desbocada, la sangre comienza nuevamente a fluir por la enorme herida que le ha desgarrado el pecho. El río está cerca y con un esfuerzo sobrehumano aligera el paso. Siente el aliento del felino a sus espaldas y de pronto un desgarro en su dorso lo tira de bruces, cayendo a un metro de las aguas del río Beni.

Juancarí oye un rugido detrás de él. El corazón le palpita de forma desbocada, la sangre comienza nuevamente a fluir por la enorme herida que le ha desgarrado el pecho. El río está cerca y con un esfuerzo sobrehumano aligera el paso. Siente el aliento del felino a sus espaldas y de pronto un desgarro en su dorso lo tira de bruces, cayendo a un metro de las aguas del río Beni.

Los sonidos de la selva comienzan a recobrar su significado lentamente. Siente al “Tatú Carreta” excavando en la tierra mojada, al “Taruca” olfateando la hierba, al “Oso de Anteojos” retozando en el agua dulce del Beni y oye el leve chillido del “Mono Manechi” insistente, como queriendo despertarle de un letargo sensual y empalagoso, llevándole a un sufrimiento desmedido.

Los sonidos de la selva comienzan a recobrar su significado lentamente. Siente al “Tatú Carreta” excavando en la tierra mojada, al “Taruca” olfateando la hierba, al “Oso de Anteojos” retozando en el agua dulce del Beni y oye el leve chillido del “Mono Manechi” insistente, como queriendo despertarle de un letargo sensual y empalagoso, llevándole a un sufrimiento desmedido.

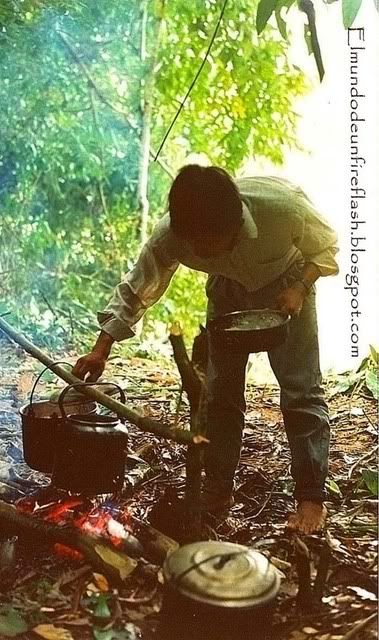

Las relaciones entre hombres y mujeres están unidas al papel que desempeñan en la producción de alimentos, es decir, a la división del trabajo entre ellos.

Las relaciones entre hombres y mujeres están unidas al papel que desempeñan en la producción de alimentos, es decir, a la división del trabajo entre ellos.